我为虞司寇壶铭文补释 2017-08-18 00:00:00

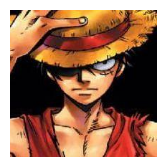

虞司寇壶全形拓

近日,笔者为撰写《吴式芬书房——“双虞壶斋”》一文查阅清·吴式芬编著的金石学巨著《捃古录金文》时发现,《捃古录金文》对虞司寇壶铭文释文时出现一个“□”,其意就是对铭文中“ ”这个金文不得其解。笔者经多方查询得知,“

”这个金文不得其解。笔者经多方查询得知,“ ”原是虞司寇壶铸造者的名——“吹”。也就是说,虞司寇壶是由虞国司寇白吹铸造的。故,虞司寇壶又称“虞司寇白吹壶”。

”原是虞司寇壶铸造者的名——“吹”。也就是说,虞司寇壶是由虞国司寇白吹铸造的。故,虞司寇壶又称“虞司寇白吹壶”。

汉字“吹”的金文字形图

吴式芬(1796-1856),字子苾,号涌孙,无棣城里人,官至内阁学士兼礼部侍郎、浙江学政加三级,诰授光禄大夫,赏戴花翎,是清代著名的金石学家、考古学家以及封泥的最早发现者和研究者。吴式芬出身官宦世家,自幼博鉴群书,特别笃好金石文字,一生收集的仅周、秦、汉三朝的青铜器和铭文拓片就有130多种,且著述颇多。其中,《捃古录》和《捃古录金文》金石汇目分编两部金石学名著,对金石文著录之多和诠释之精均超过前人,为清末以来的金石学家所推崇和引证。

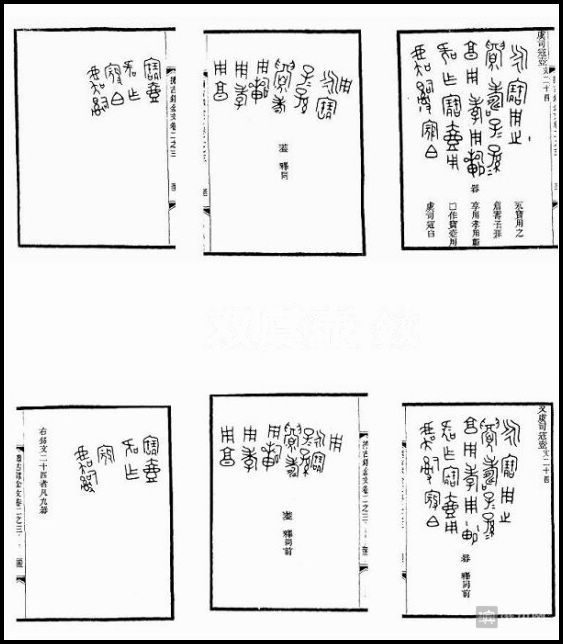

在《捃古录金文》专著中,吴式芬考释商周铜器铭文共计1334器,其中,就有一对虞司寇壶。虞司寇壶为吴式芬所珍藏,是一对同铭的青铜壶,原为西周晚期虞国司寇白吹铸造。吴式芬在《捃古录金文》卷二之三中,对虞司寇壶铭文是这样释文的:“虞司寇白□作宝壶,用享用孝,用祈眉寿,子子孙孙,永宝用之。”

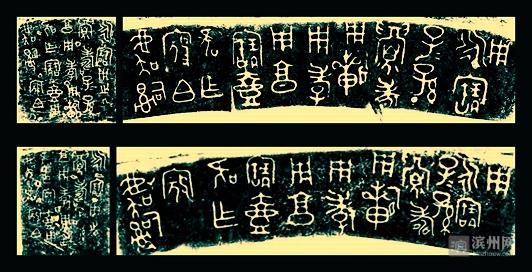

双虞壶壶口内侧、盖口内金文拓片

吴式芬治学严谨,对每一尊钟鼎上的铭文进行释文时总是力求准确无误,精益求精。特别是在《捃古录金文》一书中,吴式芬按青铜器的种类编排,每类中又以铭文文字数多少为序,器铭下各附释文,间有吴式芬考证或采录许瀚、徐同柏、朱善旂、陈介祺等诸家之说。令人遗憾的是,对虞司寇壶铭文里的“ ”字,吴式芬不知何意,他会不会向金石好友们请教呢?

”字,吴式芬不知何意,他会不会向金石好友们请教呢?

吴式芬在北京期间,除了多方搜求金石器物和拓本外,常与同好金石者同观各家藏弆,进行学术交流。吴式芬在《陶嘉书屋钟鼎彝器款识目录·自序》中云:“余自庚寅以后游京师,获交当代好古诸家,每遇古器必手自摹拓,而四方同好亦各以所藏拓赠,所获寖多。”许梿在《古韵阁宝刻录·自序》中亦云:“余弱冠即喜好金石文字。壮游京师,同好者为徐星伯、刘燕庭、叶东卿、刘春园、李方赤、冯晋鱼、吴子苾诸君,朝夕过从,各出所藏弆。”

清道光十六年 (1836年),吴式芬在北京与龚自珍隔巷毗邻而居,他们经常相互传赏所收藏金石碑版拓片。龚自珍还有十八封写给吴式芬的信,多记述金石碑版事。同年,许瀚在京借居于吴式芬的宣武城南坊双虞壶斋。《石刻铺叙》后有许瀚手跋:“道光十有六年岁次丙申正月十有一日许瀚识于宣武城南属斋。”道光十七年(1837年)春,龚自珍受吴荣光之请,为其撰吉金款识,多与吴式芬搜寻金石碑版拓片。《北京图书馆善本书目》卷三云:“《筠卿馆金石文字》,五卷,清吴荣光撰。道光二十二年吴氏筠清馆刻本,吴式芬校注并临许瀚批识。”吴荣光《筠清馆金文·自序》亦云:“一日,廖工部(甡)来请曰:子之金文,龚定庵礼部(巩祚)欲任校订。余固知定庵研精籀篆,与家子苾编修搜访若干,悉以付之。余再出闽藩,则以此事属陈礼部(庆镛)敦促成书。书存陈处。”许瀚手校本《筠清馆金石文字·周工鬲》下注云:“此书多出定庵之手。定庵与叶与吴(子苾)亦声息相通,创稿时同在都门。”道光十八年(1838年)二月,陈庆镛、许瀚、丁嘉葆、吴企宽同观吴式芬陶嘉书屋所藏钟鼎拓片。同年,吴云《二百兰亭收藏金石记》附何绍基书云:“珍藏各器,想以次第入录。唯齐罍一器,已至数十纸,若照此例写刻,殊非易易。且以此器而论,各家释文甚多,即基与印林、定庵、子苾、朱椒翁各有考释,互有出入。颂南释文最为浩博,然亦不尽惬也。将何以定成本乎?”何绍基在《东洲草堂金石跋》卷一《跋阮相国藏齐侯罍文拓本》也说:“作此释文考订,一豁从前纷蔽。使许印林、陈颂南、徐问蘧、曹秋舫、吴子苾诸君见之,当同称一快也,壬寅六月二十六日邳州闸次。”道光十九年(1839年),陈介祺在《十钟山房印举自序》中说:“余自应试始至莱,秋试始至历,见三代秦汉印即好之。在都见叶东卿世兄所藏,与李方赤外舅所有,吴子苾亲家所拓,每拓必分赠者,二十年遂好日笃。”道光二十七年(1847年),吴式芬与许瀚、何绍基共同审定陈介祺《簠斋印集》。《簠斋印集》卷首有陈介祺序,末行:“日照许瀚印林、海丰吴式芬子苾、道州何绍基子贞审定。”

由上述资料推断,当年吴式芬与许瀚、陈介祺、何绍基、龚自珍、刘喜海、吴荣光、吴云、李璋煜、李方赤、许梿、徐松、刘燕庭、叶东卿、刘春园、李方赤、冯晋鱼等名家切磋钟鼎碑版拓片考释。那么,吴式芬是否将自己珍藏的虞司寇壶或虞司寇壶铭文拓片拿给他的金石好友们欣赏和探讨呢?笔者认为,吴式芬在做学问时,不但刻苦钻研、一丝不苟而且谦虚谨慎、不耻下问。因此,吴式芬一定会向他的金石好友们请教虞司寇壶器铭文“ ”这个金文的释文的。无奈,最终无果。不然的话,吴式芬在撰写金石学巨著《捃古录金文》时,不会在虞司寇壶器铭下所附的释文里将“

”这个金文的释文的。无奈,最终无果。不然的话,吴式芬在撰写金石学巨著《捃古录金文》时,不会在虞司寇壶器铭下所附的释文里将“ ”这个金文用“□”来替代。

”这个金文用“□”来替代。

双虞壶铭文及释文——《捃古录金文》卷二之三

吴式芬辞世第二年(咸丰七年),他的金石挚友、儿女亲家陈介祺为《捃古录金文》校订时,也没有将“ ”这个金文翻译出来,无奈也用“□”代替。光绪二十一年(1895年),吴式芬的次子、陈介祺的女婿吴重憙在刊刻《捃古录金文》时,也是无可奈何地用“□”代替了“

”这个金文翻译出来,无奈也用“□”代替。光绪二十一年(1895年),吴式芬的次子、陈介祺的女婿吴重憙在刊刻《捃古录金文》时,也是无可奈何地用“□”代替了“ ”……

”……

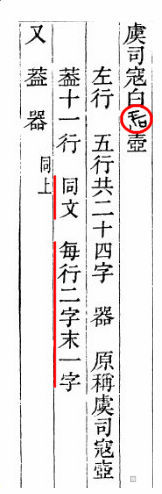

虞司寇壶铭文及释文——《捃古录金文》卷二之三

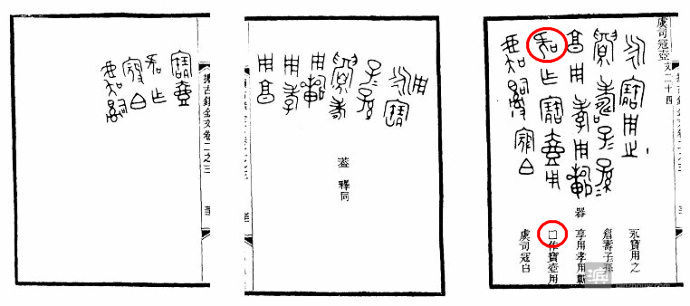

无独有偶。吴式芬在编辑《双虞壶斋藏器目·虞司寇白吹壶》时,也是因为翻译不出来“ ”这个金文,只好这样写到——“虞司寇白

”这个金文,只好这样写到——“虞司寇白![]() 壶:左行,五行共二十四个字。器,原称虞司寇壶。盖,十一行,同文。每行二字末一字。又,盖、器,同上。”

壶:左行,五行共二十四个字。器,原称虞司寇壶。盖,十一行,同文。每行二字末一字。又,盖、器,同上。”

《双虞壶斋藏器目·虞司寇白吹壶》

笔者详阅《双虞壶斋藏器目·虞司寇白吹壶》所述,发现存在三处错误或笔误:其一,既然说虞司寇壶之器与盖同文,那么为什么虞司寇壶壶口有金文24个而壶盖仅有金文23个;其二,文中说虞司寇壶壶盖内铭文“每行二字末一字”有误。笔者细察吴式芬亲笔誊摹的“虞司寇壶”铭文后发现,由左及右,第一行至第八行及第十行每行确实为2个字、第十一行也为1个字,可是第九行不是2个字(“子孙”),而是4个字(“子子孙孙”);其三,“又虞司寇壶”铭文,由左及右,第一行、第三行至第八行及第十行每行确实为2个字、第十一行也为1个字,除了第九行不是2个字(“子孙”)而是4个字(“子子孙孙”)外,第二行为1个字(“寇”),少了1个“白”字。

吴式芬收藏的虞司寇壶是一对世上难得一见的周代虞国铸造的青铜壶。商周时期,青铜器完全是由手工制造。所以,没有任何两件青铜器是一模一样的。不过,这对青铜壶却极其相识,就像一个模子里铸出来的的一样。该壶高约38寸、广约19寸,纹饰精美,造型典雅,铸工精良,弥足珍贵。布满绿锈的壶体装饰波曲纹,形象夸张、线条劲健、构图饱满,壶体似葫芦,口小、颈直、腹圆、底平,如果盛酒或水,不易溢出;壶颈两侧各置横半圆形附耳一个,出行时,便于携带。

虞司寇壶,精美绝伦、浑厚凝重,与安徽休宁吴云所得的“齐侯两罍”堪称绝世之艺术珍品,有很高的研究价值。吴式芬生前对虞司寇壶钟爱有加,不但将其书房命名为“双虞壶斋”而且还将其部分著作、日记以“双虞壶斋”冠名。光绪年间,吴式芬故居遭遇火灾,虞司寇壶器身即佚,器盖现藏于北京故宮博物院。

(作者姓名:张海鹰 作者单位:无棣县电视台)

【计空格字数:2994】